プレスリリース

クアルトリクス、日本の「働く人の実態・意識調査」結果を発表

「静かな退職」が企業の将来と本人に及ぼす影響とその対処策

<プレスリリース一覧に戻る

【2025年8月4日 東京発】

米国クアルトリクスの日本法人、クアルトリクス合同会社(本社:東京都千代田区、カントリーマネージャー:熊代 悟、以下 クアルトリクス)は、日本における「働く人の実態・意識調査」の結果を発表し、近年注目を集める「静かな退職」の傾向を明らかにしました。

人事領域における現状と課題を明らかにし、その改善に向けた具体的なアクションを検討することを目的とした「働く人の実態・意識調査」は、2020年より実施を開始し、今回で5回目となります。本調査は2025年6月に実施し、従業員が職場で直面するさまざまな「従業員エクスペリエンス(EX)」の観点から、有効回答数4,040人のデータを基に分析を行いました。主な調査結果は次の通りです。

日本における「静かな退職者」の比率は13%、主な人物像は職場で孤立し実力を発揮できていない中堅・シニア従業員

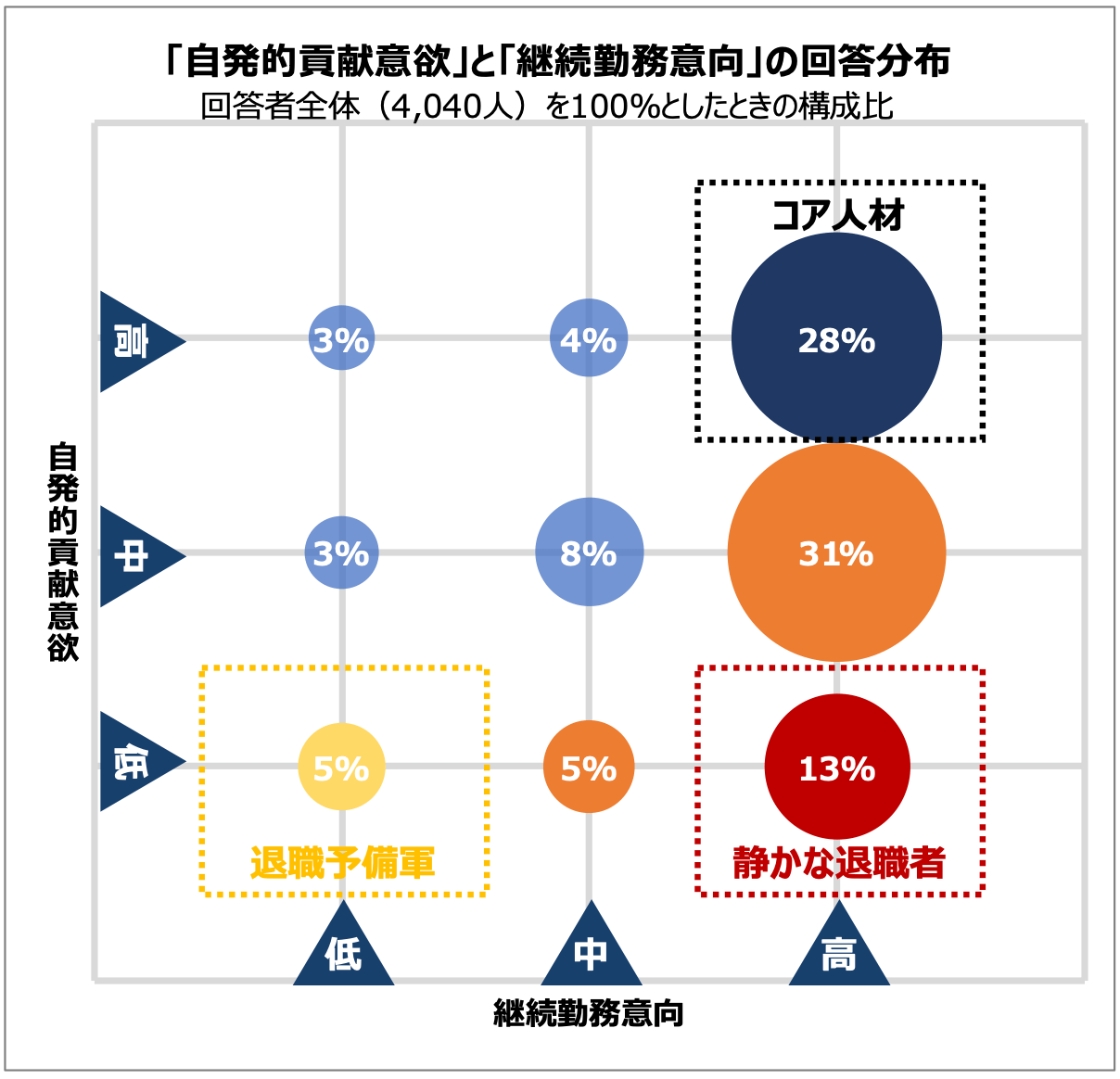

実際に退職はしないものの、仕事に対する熱意を失い、与えられた以上の仕事をしない働き方を表す「静かな退職」(Quiet Quitting)は、2022年に米国でSNS投稿に使われたことを発端に、日本でもこの数年で注目を集めています。クアルトリクスでは前回2023年1月に実施した調査から「静かな退職」の項目を含めています。今回の調査結果では「静かな退職者*」は回答者の13%を占めることがわかりました。この比率は前回調査の15%からほぼ横ばいという結果でした。

*クアルトリクスでは、「期待される以上の貢献をしようとする自発的貢献意欲を失った状態であること、かつ3年以上は現在の職場に勤務する意思がある」とした回答者を「静かな退職者」と定義しています。

注1:「継続勤務意向」は、 「あとどのくらいこの会社に勤務するか」という設問に対し、 「3〜5年未満」または「5年以上」を「高」、「1〜3年未満」を「中」、「6ヶ月未満」または「6ヶ月〜1年未満」を「低」として分類。

注2:「自発的貢献意欲」は、「仕事を成し遂げるために求められる以上の貢献をしようという気持ちになる」という設問に対し、「非常にそう思う」または「そう思う」を「高」、「どちらともいえない」を「中」、「そう思わない」「全く」

「静かな退職者」の比率は、年代別では一般に指摘されるZ世代や若年層において高い傾向は見られない一方、40代・50代の中堅・シニアクラスでは平均を超える水準(16%)になっていました。加えて、周囲との連携が弱く孤立しがちな従業員、業務量が少なく、自身のスキル・能力を発揮しきれていない従業員などの間で「静かな退職者」の比率は高い傾向が確認されました。

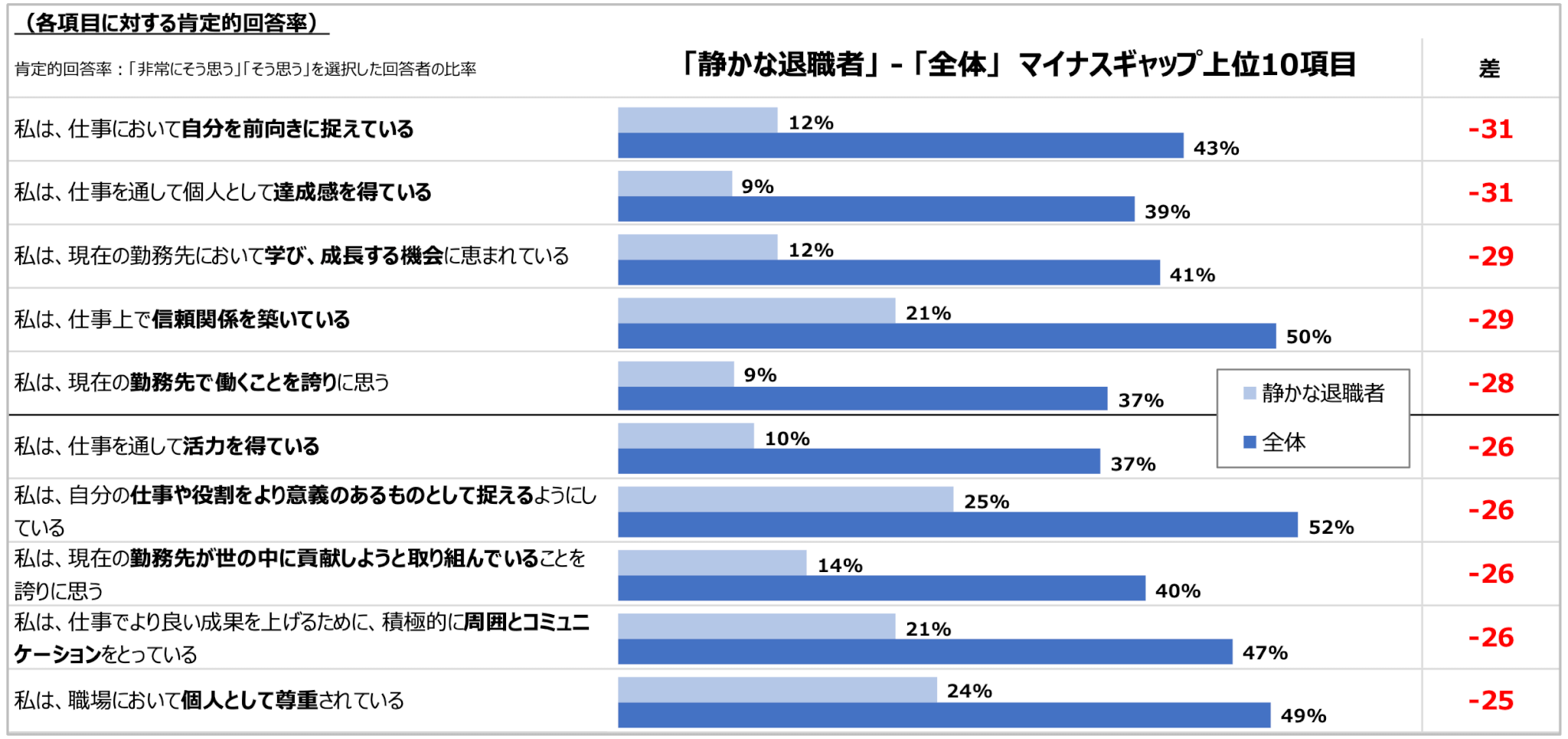

「静かな退職者」の回答から浮き彫りになる問題点

行動面や思考面の特徴において「静かな退職者」の回答を全体の回答と比較した際、特にギャップが大きい上位10項目は25~31ポイントもの隔たりがあります。「静かな退職者」は、仕事に対して達成感を得ることなく、成長の機会も感じないまま、自分を前向きに捉えることなく、漫然と仕事に向き合っている姿が浮き彫りになりました。周囲との関係についても、コミュニケーションが希薄であり、信頼関係が築かれていない状態となっています。「静かな退職」が職場における困難な体験を通して、プライベートを充実させるために選択する働き方だとしても、働くことが自身の幸せや成長につながらない状況が継続する可能性については、十分留意すべきであると考えられます。

さらに「静かな退職」の特徴を理解するため、自発的貢献意欲だけではなく、継続勤務意向も低水準である「退職予備軍」と比較してみると、「静かな退職者」は自身の学習意欲やキャリア展望が著しく弱い傾向を示していました。それでも組織の中で自分の居場所は確保し、ワークライフバランスを実現させ、給与分しか働かないことを実行している姿を確認することができます。

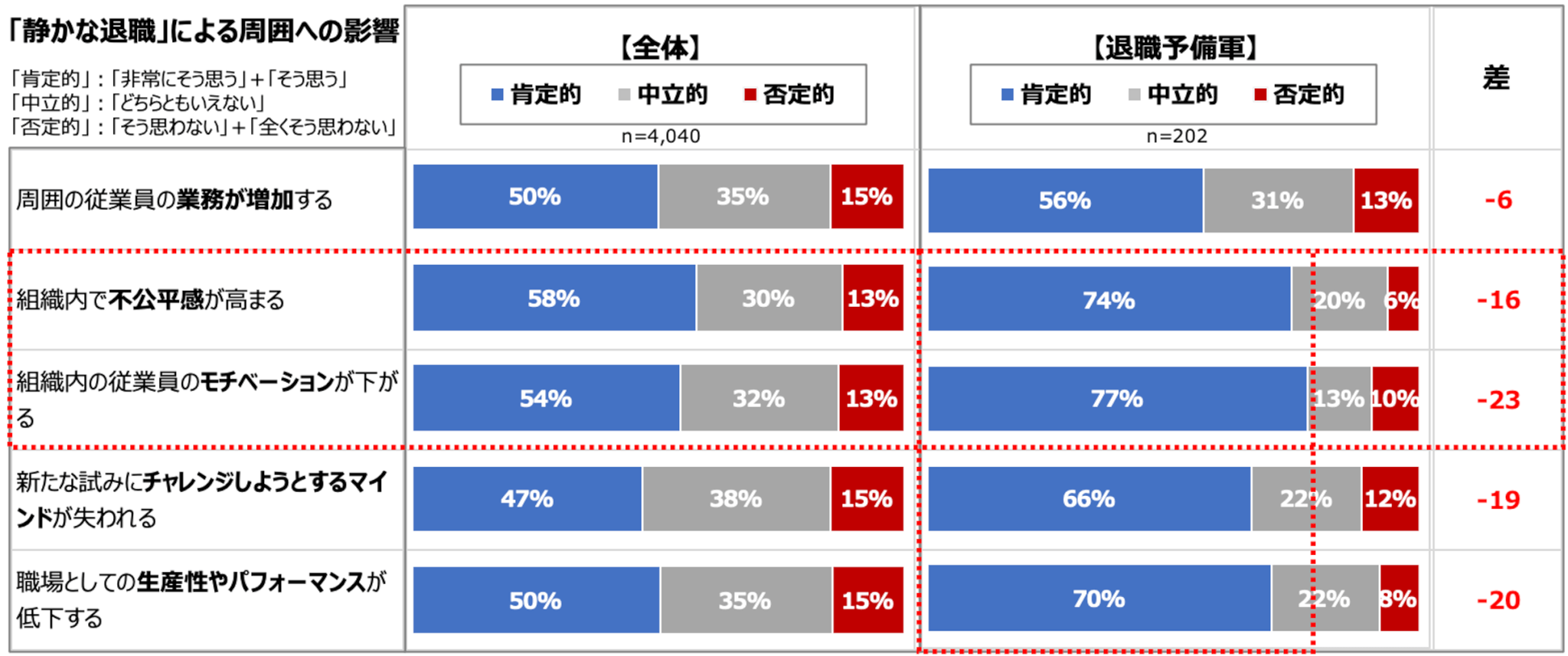

「静かな退職」が招く組織における不公平感とモチベーション低下の連鎖

「静かな退職」という働き方は、当人のみならず組織にも負の影響を与え得ることが懸念されます。周囲の従業員が負担する業務量の増加、不公平感の高まり、モチベーションの低下、チャレンジする意欲の喪失、生産性やパフォーマンスの低下など、想定される影響に対しては、ほぼ半数以上の回答者が問題視する結果となりました。特に、自身の担当する業務量が多いと感じている従業員に限定すると、その7割近くがこれらの問題を認めています。「退職予備軍」ではこの比率は一層高く、「モチベーション」「不公平感」「生産性・パフォーマンス」に対しては7割〜8割程度もの回答者が問題視しています。退職を考えるきっかけの一つが、「静かな退職」に対するフラストレーションである可能性をも示唆しています。

「静かな退職」の予防措置と対処策- 仕事に対する興味・関心を引き起こす工夫が必須

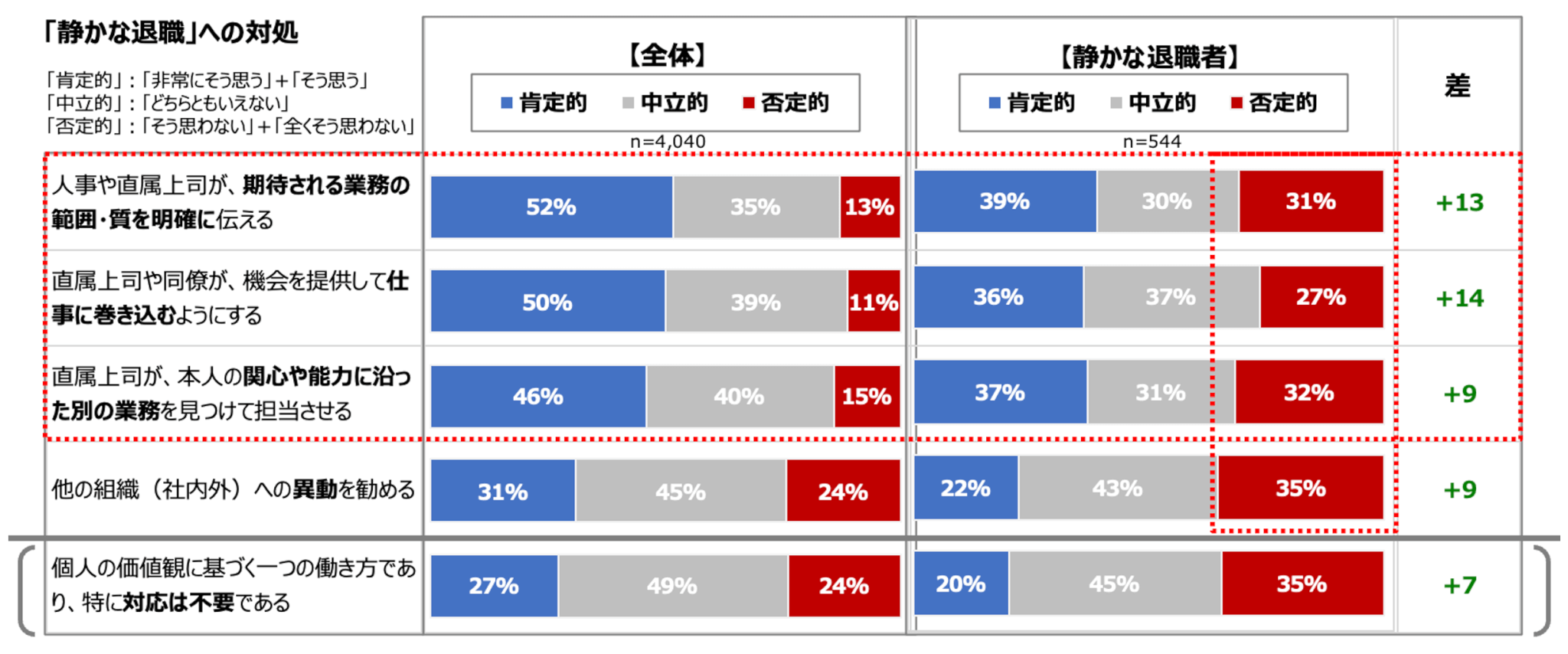

本調査では「静かな退職は個人の働き方の一つであり、特段の対応は不要」と考える回答者が、全体の3割弱を占めました。働き方の価値観が多様化する現代において「静かな退職」が一部においては選択肢の一つとして受け入れられている実態がうかがえます。しかし企業がこの状態を看過することは、組織全体のエンゲージメント低下を招き、個人の職責として明確に規定されていない「隙間を埋める仕事」への対応力を弱体化させるリスクをはらんでいます。さらに、従業員個人にとっても、成長の機会損失やキャリアの停滞といった望ましくない結果につながる可能性があります。

「静かな退職」について、兆候が見える従業員への対応だけでなく、全従業員のエンゲージメントの維持・強化の観点から、予防措置を検討する必要があります。特に入社後3年程度はエンゲージメントの土台を築く上で極めて重要な期間といえます。成長の機会、良い仕事に対する認知、オープンなコミュニケーションなどを通じて有意義な従業員体験を提供することが、仕事への熱意と主体性を育むマインドセットの醸成を可能とします。

「静かな退職」への対処策の有効性について、企業全体と当事者の間には認識のギャップが見られました。回答者全体では、「期待される業務の範囲・質を明確に伝える」、「仕事に巻き込むようにする」、「本人の関心や能力に沿った別の業務を担当させる」といった施策について約半数が有効と回答しました。しかし、当の「静かな退職者」に絞ると、これらの施策を有効と捉える割合は4割未満にとどまります。この結果から、職務の明確化(評価・報酬の公正化)、適材適所の見直し、仕事への巻き込み、周囲からの刺激やリーダーシップの改善といった対応によって一定の効果が見込まれるとしても、根本的な対処策は、従業員一人ひとりが自ら業務に主体的に工夫を加え、周囲と連携しながら仕事を楽しむような職場環境やカルチャーの醸成が不可欠であると推察されます。

■調査概要

本調査は、現在日本で働いている人を対象(性別・年代別で労働人口分布に沿って割付け)に2025年6月17日〜18日にかけて、エンゲージメント、継続勤務意向、ウェルビーイング、インクルージョンなどの人事領域全般に関連する設問項目で、株式会社モニタスの調査パネルを使⽤したインターネット調査で実施されました。有効回答は4,040人でした。

※レポート全文はこちらからお読みいただけます。

【クアルトリクスについて】

クアルトリクスは、エクスペリエンス管理(XM)カテゴリーのリーダーおよびクリエーターです。クラウドネイティブのソフトウェアプラットフォームを通じて、組織が卓越したエクスペリエンスを提供し、顧客や従業員とより深い関係を構築できるよう支援します。クアルトリクスが提供するインサイトを活用することで、組織はビジネスの最大の問題点を特定し、それを解決し、優れた人材を確保してそのエンゲージメントを高め、適切な商品やサービスを市場に投入することが可能になります。全世界で約20,000社ものお客様がクアルトリクスの高度なAIを活用して、人々の声を集め、分析し、それをもとにアクションを起こしています。また、膨大な体験データに基づいた、人間の感情についての世界最大規模のデータベースも構築しています。クアルトリクスの本社は、米国ユタ州プロボとシアトルの2カ所にあります。詳しくは、qualtrics.comをご覧ください。

【クアルトリクス合同会社について】

クアルトリクス合同会社(所在地:東京都千代田区丸の内1丁目5ー1 新丸の内ビルディング 37F、代表者:熊代 悟)は、2018年に国内で事業を開始した、Qualtrics LLC(本社: 米国ユタ州プロボ)が100%出資する日本法人です。日本におけるクアルトリクス 製品の販売・サポート・導入支援を提供しています。

URL :www.qualtrics.com/jp/